Borges, AI, storytelling e una libreria in Veneto: quando la comunicazione incontra l’immaginazione.

Storie, finzioni e algoritmi: una riflessione sul senso profondo del raccontare, oggi.

consulenza, strategia, branding.

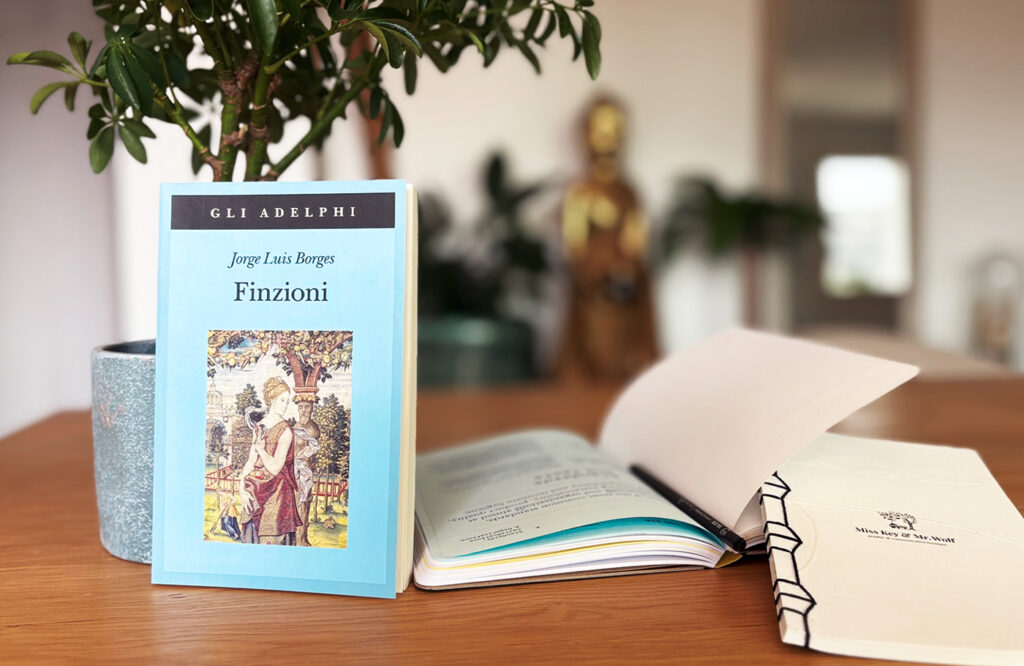

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale si intreccia sempre più con la comunicazione e il marketing, ci sono narrazioni che ci aiutano a dare senso al cambiamento. Una di queste è quella contenuta ne La Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges. Un racconto visionario che, oggi, sembra anticipare i meccanismi stessi dei modelli linguistici generativi, capaci di produrre infinite combinazioni testuali in uno spazio virtuale che ricorda, con inquietante precisione, la biblioteca infinita immaginata dallo scrittore argentino.

Borges concepisce l’universo come un archivio totale di possibilità: ogni combinazione linguistica già esiste in potenza. E l’AI generativa? Non fa che emulare lo stesso principio, restituendoci testi plausibili, ordinati, ben scritti ma privi di esperienza e “carne”. Il fascino dell’AI è proprio in questo: sa evocare il reale, ma non è in grado di abitarlo. Proprio come nella Biblioteca di Babele, l’AI produce variazioni continue su temi già scritti, mascherando l’assenza di vissuto dietro un’impressionante coerenza stilistica.

Il parallelo continua con Pierre Menard, autore del Don Chisciotte, altro celebre racconto di Borges. Menard non copia Cervantes, ma riscrive il Don Chisciotte parola per parola, ottenendo un’opera nuova perché inserita in un altro tempo, in un altro contesto. La lezione? È il vissuto che fa la differenza. Due testi identici possono dire cose diverse. E questo è esattamente ciò che manca ai contenuti generati dall’AI: un’esperienza concreta, un contesto reale.

Tuttavia è giusto riconoscere che se ben progettata e guidata da un’intelligenza umana consapevole, l’AI può diventare uno strumento potentissimo: può fornire spunti, stimolare associazioni inedite, facilitare la scrittura e migliorare l’accessibilità delle idee. In questo senso non sostituisce l’autore, ma lo accompagna; non elimina la creatività, ne diventa catalizzatore, a patto che non si dimentichi mai da dove arriva il senso (esperienza umana).

Un progetto reale, tra finzione e identità

Qualche anno fa abbiamo lavorato a un progetto che ha reso tangibile questa riflessione: supportare una libreria indipendente del Veneto nella definizione della sua identità visiva e narrativa. Il proprietario Alessandro, appassionato collezionista di testi rari e fervente lettore di Borges, ci chiese di progettare una comunicazione che mantenesse intatto il “disordine vivo e affascinante” del suo spazio.

Abbiamo ideato una segnaletica interna ispirata proprio alla Biblioteca di Babele: ogni scaffale aveva un codice, ogni sezione una citazione. In mezzo alla sala, uno specchio esagonale moltiplicava lo spazio, creando l’illusione di una biblioteca infinita.

La comunicazione non si fermava all’offline. Abbiamo progettato una newsletter in formato narrativo: ogni uscita era una micro-finzione, un piccolo racconto che mescolava suggerimenti di lettura, citazioni, offerte e storytelling. I lettori più attenti ricevevano cartoline fisiche (ebbene sì, inviate tramite posta ordinaria), con frasi estratte casualmente da libri della collezione. Una comunicazione artigianale, empatica, non automatizzata. Nessuna AI coinvolta. Solo cura, carta, relazioni.

Una riflessione per il presente (e il futuro)

Secondo uno studio di Deloitte, il 62% dei consumatori preferisce brand che comunicano in modo autentico e narrativo. E nel contesto italiano, secondo l’Osservatorio sulla Multicanalità del Politecnico di Milano, le esperienze personalizzate e coerenti aumentano la propensione all’acquisto del +27%.

La comunicazione responsabile, narrativa e relazionale non è un vezzo letterario: è strategia. Non per vendere meglio, ma per creare significato.

Per questo motivo, oggi più che mai, crediamo sia necessario imparare a usare l’AI non come un surrogato dell’intelligenza umana ma come alleata nella costruzione di contenuti che abbiano al centro visione, contesto e sensibilità, tenendo sempre a mente da dove nasce il desiderio di raccontare: da quel bisogno umano di costruire labirinti narrativi non per perdersi, ma per ritrovarsi.

E Borges, in questo, resta un faro.

Personalmente l’aver letto Aspettando Godot mi ha permesso di costruire il mio labirinto narrativo: la lentezza dell’attesa, il vuoto carico di senso, il silenzio che dice più delle parole. Poi è arrivato Borges con le sue finzioni e ha aggiunto il labirinto, la moltiplicazione, la vertigine.

In mezzo Giambattista Bodoni, ma questa è un’altra storia.